太陽光発電の容量が違うと、発電量や売電収入は変わるの?

容量が大きけば大きいほど、発電量が増えて、売電収入も増えるわ!

どれくらい変わってくるのかしら?

1日の発電量や売電収入、コストなどを、容量別に分かりやすくお届けするね♪

10kW、4.5kW、1kWの1日の発電量

太陽光発電システムは、導入する容量によって、1日の発電量にどれくらいの差があるのでしょうか?

実際に数値を当てはめて、計算してみましょう。

条件は、次のように設定しました。

| 1日あたりの平均日射量(H) | 4.36 |

| システムの容量(P) | 10kW、4.5kW、1kW |

| 損失係数(K) | 0.86 |

詳しい計算式を知りたい人は、1日の発電量の計算方法を読んでね。

▽ 1日あたりの発電量

- 10kWの場合

⇒4.36×10×0.86=37.5kWh - 4.5kWの場合

⇒4.36×4.5×0.86=16.9kWh - 1kWの場合

⇒4.36×1×0.86=3.7kWh

1日の発電量を年間にすると、次のとおりです。

▽ 1年間の発電量

- 10kWの場合

⇒37.5kWh×365日=13,687.5kWh - 4.5kWの場合

⇒16.9kWh×365日=6,168.5kWh - 1kWの場合

⇒3.7kWh×365日=1,350.5kWh

今回の計算に用いた「1日あたりの平均日射量」は、東京のデータです。

平均日射量は、さまざまな外的要因によって、変動します。

計算ばっかりで疲れちゃった!

みんなは、施工業者や販売店に見積もりをお願いしようね♪

\Amazonギフト券200円分プレゼント/

発電量は条件によって変動する

発電量は、次の4つの外的要因によって、変動します。

- 地域

- 季節

- 天候

- 時間

発電量とどのように関わっているか、一つずつ解説します。

地域

発電量が変わる要素の一つが、日照時間。

日照時間とは、太陽の光が地面を照らした時間のことを指し、地域によって異なります。

次の表は、2019年に観測された「都道府県別の1年間の日照時間」です。

1位 山梨県 2216.1 2位 愛知県 2208.7 3位 岐阜県 2195.9 4位 群馬県 2190.9 5位 和歌山県 2177.6 43位 島根県 1784.9 44位 福井県 1777.1 45位 富山県 1738.3 46位 鳥取県 1723.4 47位 沖縄県 1665.6 引用:都道府県市区町村

1位と47位では、1年間に550時間の差があることがわかりますね。

太陽光発電を設置する地域によって、年間の発電量が変動することを、理解しておきましょう。

季節

日照時間は、太陽が出ている時間が長い季節の方が長くなります。

つまり、日が短い12月や1月のような冬の季節は、日照時間が短く、発電量は少なくなります。では、日照時間の長くなる7月や8月の夏の季節は、発電量が多くなるのでしょうか?

実は、夏の発電量は、1年の中では決して多くありません。理由は、夏の高すぎる気温にあります。

太陽光パネルは、高温に弱いという性質を持っているからです。暑すぎると、発電効率を下げてしまい、発電量も下がってしまいます。太陽光モジュールに最適な気温は、25度と言われています。

3月、4月、5月の春の季節が、最も発電量が多くなります。

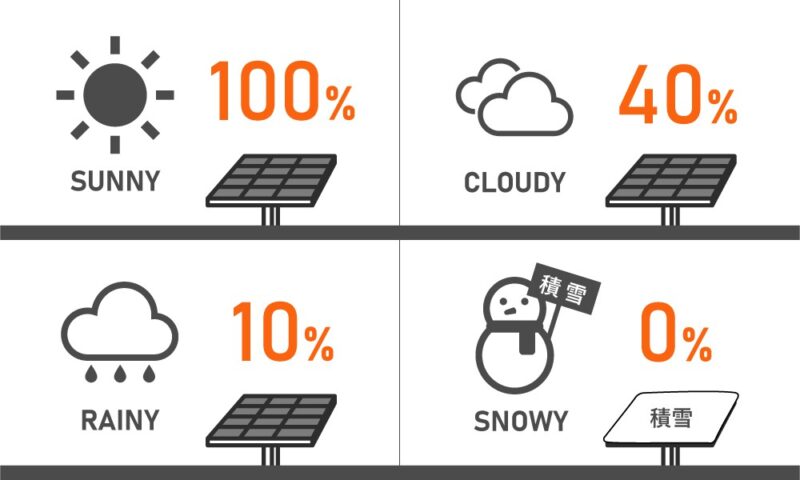

天候

天候によっても、発電量は、大きく変わります。曇や雨の日は、直射日光がないため、日照時間が短いからです。

天気が悪い日でも、太陽光発電が全く発電しないわけではありません。

では、天候によって、どれくらい発電量が変わるでしょうか?

天候による発電量の違い

引用:株式会社ティー・ワイ

かなり差があることがわかりますね。

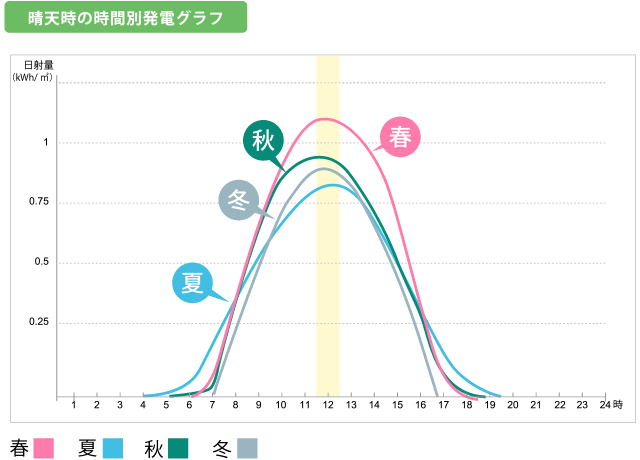

時間

次の図は、1日の中の時間帯別の発電量の推移を表したものです。

引用:SKCエナジー

発電量が最も多くなるのは、1日のうちで昼間の11時〜13時です。

1日の発電量の40%が、11時〜13時の2時間で作られます。さらに、その中でも12時前後の時間帯が、最も発電されています。

発電量は、ずっと一定というわけじゃないのね。

10kW、4.5kW、1kWでの売電収入

10kW、4.5kW、1kWの太陽光発電における1日の発電量から、それぞれの売電収入を計算することができます。

計算を行う上で、次のような条件を設定します。

| 家族構成 | 4人(子ども2人) |

| 住まい | 東京、戸建て |

| 売電価格(1kWh)

※FIT制度適用 |

10kW 11円

10kW未満 17円 |

| 1日あたりの平均日射量(H) | 4.36 |

| 損失係数(K) | 0.86 |

| 余剰売電比率 | 69.4% |

余剰売電比率とは、太陽光発電システムによって生み出された電力が、どれだけ売電されているかを表した数値です。数値は、2021年に経済産業省が発表した平均値を参考にしています。

10kWの年間の売電収入

まずは、10kWにおける1年間の売電収入を見ていきます。

- 1日の発電量

⇒4.36×10×0.86=37.5kWh - 1日の売電収入

⇒37.5×11=412円 - 年間の売電収入

⇒412×365=150,380円

10kWは、全量売電です。売電価格は、11円が適用されています。年間で、約15万円の売電収入を得ることができますね。

4.5kWの年間の売電収入

次に、4.5kWの売電収入です。

- 1日の発電量

⇒4.36×4.5×0.86=16.9kWh - 1日の売電電力

⇒16.9×0.694=11.7kWh - 1日の売電収入

⇒11.7×17=198円 - 年間の売電収入

⇒198×365=72,270円

余剰売電比率を考慮すると、1日に売電できる電力量は、11.7kWほどです。1年間で、約7万3,000円の収入を得られます。

1kWの年間の売電収入

最後に、1kWの売電収入は、いくらになるでしょうか。

- 1日の発電量

⇒4.36×1×0.86=3.7kWh - 1日の売電電力

⇒3.7×0.694=2.6kWh - 1日の売電収入

⇒2.6×17=44円 - 年間の売電収入

⇒44×365=16,060円

年間の売電収入は、約1万6,000円になりました。収入という面では、少ない金額ですね。

売電収入を得る目的が重要ね!

10kW、4.5kW、1kW導入にかかる費用

次に、太陽光発電の導入にかかる費用について、見ていきます。

1kWあたりにかかる費用

1kWあたりにかかる導入費用は、次のとおりです。

- 新築 28万円

- 既築 30.2万円

引用:経済産業省

若干の違いはありますが、そこまで大きく変わるわけではありません。次に、1kWあたりにかかる費用の内訳です。

太陽光パネル 17.1万円 ワーコンディショナー 4.2万円 架台 2.1万円 工事費 6.6万円 その他 0.2万円 値引き ▲2.3万円 合計 28万円 引用:経済産業省

太陽光パネルが、費用の56%を占めていますね。太陽光発電システムにかかる費用は、年々減少傾向にあります。

10年前の2012年の費用と、2021年の費用を比べると、40%以上下がっています。

これは、太陽光発電が徐々に普及したことと、各社技術力の進歩によって、生産コストが削減されていることが要因です。

太陽光発電の導入費用については、今後も下がっていくと予想されます。

10kW、4.5kW、1kW導入にかかる費用

それでは、各容量にかかる費用を比較してみましょう。1kWあたり28万円(新築の場合)での費用です。

| 10kWの場合 | 280万円 |

| 4.5kWの場合 | 126万円 |

| 1kWの場合 | 28万円 |

4.5kWの太陽光発電を設置するのにも、100万円を超える費用がかかります。

年々費用が下がってきているとはいえ、導入するためには、まとまったお金が必要です。

10kW、4.5kW、1kWに必要な屋根の面積

太陽光パネルは、屋根に設置するのが一般的です。太陽光パネルを設置するために、必要な屋根の面積を、10kW、4.5kW、1kW別に解説します。

太陽光パネル1枚あたりの出力を、200Wとした場合、必要になる太陽光パネルの枚数は、次のとおりです。

| 10kWの場合 | 50枚 |

| 4.5kWの場合 | 23枚 |

| 1kWの場合 | 5枚 |

太陽光パネル1枚あたりの面積は、1.2㎡が主流です。つまり、必要な面積は、次のようになります。

| 10kWの場合 | 60㎡ |

| 4.5kWの場合 | 28㎡ |

| 1kWの場合 | 6㎡ |

屋根の形や種類などで、屋根に設置できる範囲は変わってきます。

新築で太陽光発電を検討する場合は、どれだけの容量を設置したいかを決めておくようにしましょう。

高い売電収入を得るには、高い費用と広いスペースが必要なのね。

売電収入が目的なら4.5kW以上がおすすめ

日本全国の一般家庭に導入されている太陽光発電の中で、最も多いのは、4.5kWのタイプです。売電収入が目的ならば、4.5kW以上10kW未満にすることをおすすめします。

その理由を、10kW、1kWと比較して説明します。

4.5kWと10kWを比較

まずは、10kWと比較した場合です。

- 設置する屋根の大きさは、気にしないでいい

- 10kW以上になると、売電価格が下がる

- 10kWでは、補助金が出ない

4.5kWで必要な面積は、28㎡なので、一般的な家でも設置に問題ありません。10kWでは60㎡が必要になりますので、既築の家では、導入が難しい場合もあります。

FIT制度が適用された場合、4.5kWだと売電価格は、17円です。10kWでは、11円まで下がってしまいます。

さらに、10kWでは、自治体の補助金制度を受けることができません。4.5kWでは、補助金を受けることができるので、初期費用を抑えることが可能です。

もちろん10kWを導入するメリットもあります。予算や自宅の状況など、事前にシミュレーションを行って、検討するようにしましょう。

1kWと10kWを比較

次に、1kWと比較してみます。

- 1kWは、収入は得にくい

1kWでは、自家用電力に発電量のほとんどが消費されます。つまり、余剰電力は、ほとんど生まれない状態になるということです。

電気代を下げるという目的であれば、1kWでも十分でしょう。さらに、1kWは、初期費用がかなり安く抑えられるというメリットもあります。

しかし、売電収入を目的とするならば、1kWはおすすめできません。

10kW、1kWと4.5kWを比較すると、4.5kWがおすすめということになります。

しかし、4.5kWの導入コストの相場は、126万円と高額です。自治体の補助金制度を利用したとしても、90万円は、必要な費用として考えておくべきでしょう。

そして、次に考えるべきことは、かかった費用の回収です。重要なことは、初期費用をいかに短い年数で回収するかになります。

初期費用がかかるから、まずは費用の回収が必要ってことね。

費用を回収した後は、1kWだとあまり収入が得られないわね。

発電効率を上げる2つのポイント

引用:LIMIA

売電収入を得るためには、発電量をいかに増やすかが重要になります。ここでは、発電効率を上げて、売電収入を増やすポイントを2つご紹介します。

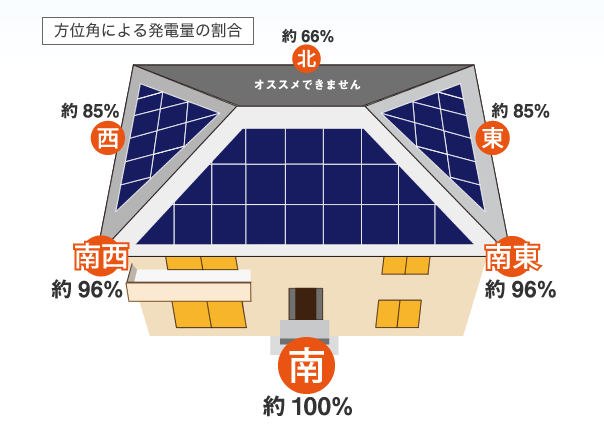

パネルの方角と角度

引用:太陽光ポータル

発電効率を最大にするためのパネルの設置方法は、南向きで傾斜角度を30度に設置することです。

南向きは、1年通して最も日照時間が長くなる方角です。つまり、発電量が最も多くなる方角と言えます。

反対の北向きは、一番発電量が少なくなる方角となります。南向きの発電量を100%とすると、北向きは、66%まで低下してしまいます。

設置するときは、北向きには、設置しないようにしましょう。

傾斜角度は、30度が最も発電量が多くなります。次のグラフをご覧ください。

引用:太陽光発電協会

傾斜角度30度が、最も発電量が多いことがわかりますね。

太陽光パネルを設置するときには、販売業者としっかりシミュレーションを行い、少しでも発電効率を上げられる設置方法を選ぶようにしましょう。

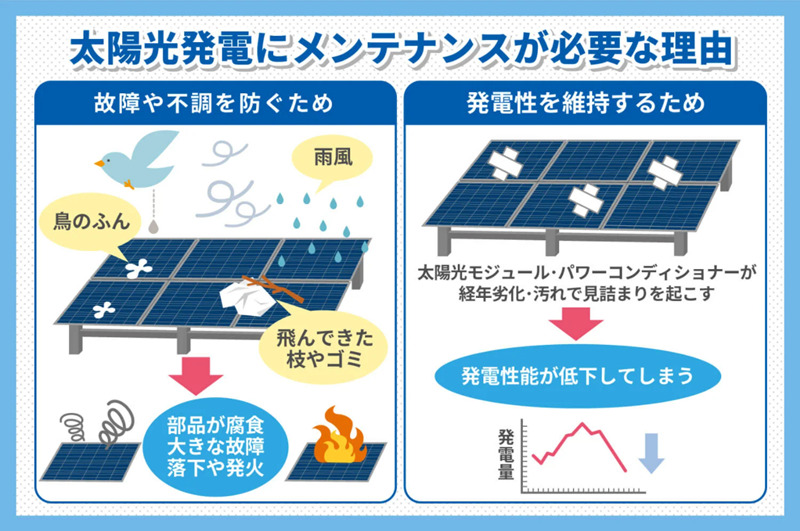

定期的なメンテナンス

発電効率を上げるためには、太陽光発電機器の定期的なメンテナンスも効果的です。太陽光パネルは、パネルに汚れや破損があると、発電効率が低下してしまいます。

引用:エコでんち

太陽光パネルだけでなく、パワーコンディショナーの中にほこりが溜まっていないかなども、定期的にチェックしましょう。

定期的にメンテナンス・清掃を行うことで、経年劣化による発電効率低下を最小限に抑えることができます。

太陽光発電は後から増設できる?

引用:マイナビニュース

太陽光発電は、設置した後に、太陽光パネルを追加することができます。太陽光発電設備を増設するメリットとデメリット、注意点について、お伝えします。

太陽光発電を増設する3つのメリット

太陽光発電をあとから増設するメリットは、次の3つがあります。

- 過積載でパワコンをフル稼働させられる

- 売電収入を増やせる

- 土地の有効活用

一つずつ詳しく見ていきましょう。

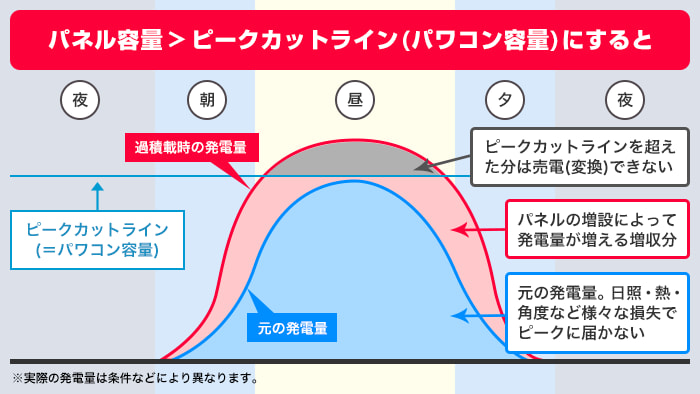

過積載でパワコンをフル稼働させられる

過積載は、太陽パネルの容量が、パワーコンディショナーの容量を上回っている状態のことを指します。例えば、4kWのパワーコンディショナーに対して、10kWの太陽光パネルを設置するといったケースです。

パワコンの容量を上回った分の発電量は、電力に変換されずに、捨てられる仕組みになっています。

これを、ピークカットと呼びます。捨てられてしまうなら、発電効率が悪いように感じますよね?次の図をご覧ください。

引用:タイナビ発電所

過積載をしなかった場合、ピークカットは発生しないので、捨てられる発電量はありません。

その代わり、パワコンが最大限稼働している時間は、短くなります。つまり、パワコンを持て余している時間があるということです。とてももったいないですよね?

これは、パワコンをフル稼働させることで、持て余している時間をなくすことができます。

ピークカットで捨てられる発電量よりも、全体で増えた発電量の方が多くなるため、発電効率がいいと言えます。

売電収入を増やせる

太陽光パネルの容量を増やせば、発電量が増えて売電収入も増えることになります。

パネルを増やしても日々の維持費には、ほとんど影響ありません。

つまり、ランニングコストを増やすことなく、売電収入を増やすことができるというわけです。

土地の有効活用

太陽光発電は、土地の有効活用もできます。太陽光パネルを設置できるだけの土地が余っているなら、増設することで、売電収入を得ることができるからです。

太陽光パネルの設置は、屋根だけではありません。例えば、カーポートに太陽光パネルを設置することもできます。

土地には固定資産税がかかりますよね?

余っている土地があるなら、ぜひ有効活用しましょう。

予算やスペースと相談して、増設も検討しよう♪

\Amazonギフト券200円分プレゼント/

太陽光発電を増設するデメリット

すでに設置している太陽光発電システムに、異なるメーカーの太陽光パネルを追加で設置すると、メーカー保証を受けられない可能性があります。

設置を依頼する施工業者も、既存の太陽光発電設備と違う業者へ依頼すると、点検などの対応を受けられないこともあります。十分に注意しましょう。

増設すると買取価格が変わる?

増設の前後が、10kWを超えているかどうかで、買取価格が異なります。買取価格が異なる3つのケースを紹介します。

増設しても10kW未満のままだった場合

10kW未満から増設して、それでも10kW以上でなければ、買取価格に変動はありません。買取期間の10年間もそのままで、基準日も最初に適用された日のままになります。

増設したら10kW以上になった場合

増設する前は、10kW未満。増設して、10kW以上になった場合は、買取価格が変更されます。

10kW未満は、住宅用太陽光発電。10kW以上は、産業用太陽光発電という扱いになるからです。

太陽光発電を導入した当初の買取価格と比較して、増設後は下がっている可能性もあるので、注意しましょう。

買取期間は、20年に延長になります。売電できるのは、余剰電力のみで、全量売電はできません。

増設前後とも10kW以上だった場合

増設前から10kW以上の場合、買取価格は、現在の買取価格に変わります。

既存の太陽光発電設備も、新しく追加した設備も、現在の買取価格になります。以前の買取価格の方が高かった場合は、売電収入が下がってしまう可能性がりますね。

さらに、期間の延長もありません。

発電量を表す単位

太陽光発電の発電量を表す単位について、ご説明します。

- kW(キロワット)

⇒太陽光パネルが瞬間的に発電できる能力 - kWh(キロワットアワー)

⇒1時間当たりの発電量

どちらもよく使用されますが、似ているため、混同されやすい単位です。

「kW」は、発電量を表す単位ではありません。kWは、太陽光パネルの「発電できる力」を表す単位です。発電量は「生み出された電気の量」のことで「kWh」の単位で表します。

「4.5kW」の太陽光発電システムを、1時間発電させると、発電量は「4.5kWh」となります。

1日の発電量の計算方法

1日あたりの発電量は、次のように、算出することができます。

計算式に使われている言葉について、それぞれご説明します。

1日あたりの平均日射量(H)

太陽光パネルの設置面積における1日の平均日射量。日射量は、一定時間の太陽光エネルギーの量を指すものです。

「kWh/㎡」「MJ/㎡」という単位で表されます。

システムの容量(P)

設置した太陽光発電のシステム容量。つまり、kWのことを指しています。

容量は、太陽光パネルとパワーコンディショナーの2つに存在しており、そのどちらか小さい方の数値が適用されます。

太陽光パネルの容量が10kW。パワーコンディショナーの容量が8kWであれば、この太陽光発電設備のシステム容量は、8kWということになります。

損失係数(K)

太陽光パネルの発電量は、さまざまな要因で、損失(ロス)が発生します。

損失係数とは、数値でによって、発電の損失を表したものです。損失には、パネルの汚れ、温度が高くなりすぎる、年数が経ったことによる劣化などが関係しています。

言葉も難しいし、計算も難しいわね…。

計算に用いる数値の調べ方

計算式に用いられる数値は、どのように導き出すのでしょうか?1つずつご説明していきます。

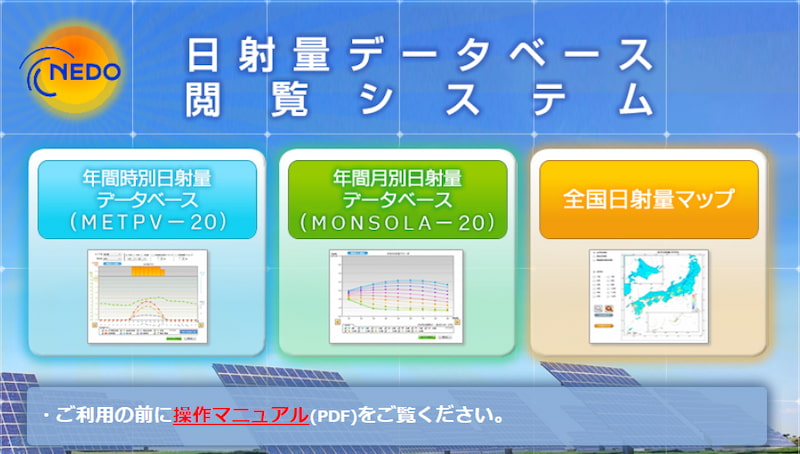

1日あたりの平均日射量(H)の調べ方

NEDO(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)の「日射量データベース 閲覧システム」というシステムで調べることができます。

引用:まなSUNブログ

システムを使用すると、各地域の日射量が分かります。ただし、システムを使用するためには、ソフトウェアのダウンロードが必要です。

システムの容量(P)の調べ方

システムの容量は、太陽光パネルかパワーコンディショナーか、どちらか小さい方の容量が採用されます。パワーコンディショナーの容量は、初めから決まっていますね。太陽光パネルは、購入するメーカーの性能とパネルの枚数によって、システムの容量が変わります。容量の計算式は、次のとおり。

例えば、公称最大出力250Wの太陽光パネルを20枚使用する場合は、

250(W)×20(枚)=5000(W)

つまり、5000W=5kWということになります。

損失係数(K)の調べ方

損失係数は、さまざまな要因で、変動します。主な要因は、次の4つです。

- 気温

- 経年劣化

- 太陽光パネルのメーカー

- パネルの汚れ

このように、さまざまな原因が関係して、数値が変わります。目安として、JPEAのガイドラインにある平均0.86で考えておいても問題ありません。

太陽光発電の1日の発電量 まとめ

10kW、4.5kW、1kWの太陽光発電設備は、初期費用も売電収入も大きく異なります。

容量を選ぶ際は、予算や土地の広さ、太陽光発電を始める目的などを考慮して、じっくり検討するようにしましょう。

見積もりを取る時は、必ず複数の施工業者に依頼するようにしてくださいね。

\Amazonギフト券200円分プレゼント/

最後に、このページのおさらいをするね♪

10kW、4.5kW、1kWでの1日の発電量

- 10kWの場合 37.5kWh

- 4.5kWの場合 16.9kWh

- 1kWの場合 3.7kW

10kW、4.5kW、1kWでの1年間の売電収入

- 10kWの場合 約15万円

- 4.5kWの場合 約7万3,000円

- 1kWの場合 約1万6,000円

10kW、4.5kW、1kW導入にかかる費用

- 10kWの場合 約280万円

- 4.5kWの場合 約126万円

- 1kWの場合 約28万円

売電収入が目的なら4.5kW以上がおすすめ

- 屋根の大きさを気にする必要がない

- 10kW以上は、売電価格が下る

- 10kW以上は、補助金が出ない

- 1kWでは、売電収入が得られにくい