太陽光発電と切っても切れないのが、固定価格買取制度だよね!

固定価格買取制度は太陽光発電事業を推進して、新規参入者を増やすことを目的とした制度だけど、問題点や課題もあるの。

固定価格買取制度の問題点&課題

利用者にとってはメリットが大きい固定価格買取制度ですが、その制度には下記のような問題点や課題があります。

- 売電価格の低下

- 制度終了後の旨味が少ない

- 接続保留により売電できない

- 3年以内に稼働しないとペナルティが発生

- 未稼働の太陽光発電事業者の増加

- 国民の電気代負担が増加する

ひとつずつ詳しく確認していきましょう。

売電価格の低下

2012年のFIT(固定価格買取制度)開始当初は、売電価格は1kWhあたり40円でした。

しかし、太陽光発電が普及し、設備コストが下がるにつれて、売電価格も下がってきました。

引用:みんなの太陽光発電

この価格低下の背景には、太陽光発電に関わる技術の進歩があります。

より効率的なエネルギー生産を可能にする高度なソーラーパネルを、より安価に生産できるようになったのです。

また、企業は調達製造技術や流通網を開放しているため、太陽光発電の価格をお客様にとってよりリーズナブルなものにすることができるようになりました。

2022年には、産業用太陽光発電の売電価格が10〜11円、住宅用太陽光発電の売電価格が17円に。

さらに現在の傾向からすると、太陽光発電の価格は今後も下がり続け、エネルギー生産産業の選択肢としてより重要な位置を占めるようになると考えられます。

例えば蓄電池の技術がより身近になり、企業や家庭でより多くの太陽光発電をより長く蓄えることができるようになりました。

制度終了後の旨味が少ない

固定価格買取制度が終了すると、電力会社がそれぞれ独自に価格を設定することになり、利益が減少する可能性があります。

たしかに買い取り価格は以前より下がり、旨味も少なくなるかもしれません。

この変化に備えて、事前に家庭の料金プランを見直し、使用するエネルギーを最もお得に購入できるよう、事業者を変更すべきかどうか判断することが大切です。

接続保留により売電できない

固定価格買取制度が導入され、太陽光発電は爆発的に普及しましたが、「接続保留」という課題が発生しました。

これは太陽光発電が電力会社の送電網に接続できないため、発電した電気を売ることができないというものです。

この問題は解決されましたが、太陽光発電への投資を検討する上では重要な要素といえるでしょう。

太陽光発電は、その発電量が自然の太陽光に依存し、気候や時間帯によって異なるため、予測不可能な電力供給源です。

そのため、固定価格買取制度による太陽光発電の推進は、さらに不安定な電力供給源を増加させる結果となりました。

3年以内に稼働しないとペナルティが発生

10kW以上の産業用太陽光発電事業については、事業認定後3年以内に事業が稼働しなかった場合、認定時の売電価格を毎年一定の割合で減額または買取期間を短縮する制度があります。

太陽光発電の小売価格については、認定後一定期間稼働していなかった場合、適用料金が引き下げられることがあります。

実は住宅用太陽光発電の場合はさらに厳しく、認定後1年以内に稼働しないと固定価格買取制度の認定が取り消されてしまいます。

未稼働の太陽光発電事業者の増加

固定価格買取制度の登場により、太陽光発電事業者として登録されていても、実際には発電していない案件が増加しました。

固定価格買取制度が始まった当初は、売電価格が高く、多くの新規申込者が集まりました。

しかし、利益を上げようと、高額な電力買取権だけを持ち、将来設置費用が下がるまで発電所の稼働を控える人が続出するようになったのです。

さらに悪いことに、新規の電力買取権に余裕があるため、スペース以上の発電所の接続が予定され、バックログが発生し、新規の系統接続がいつの間にか保留される事態に陥ってしまいました。

すぐにでも太陽光発電を始めたい投資家は、既存のプロジェクトに阻まれ、なかなか市場に参入することができませんでした。

この問題を解決するため、政府は2016年の改正FIT法を実施し、発電事業の認定を受けてから実際に発電所を稼働させるまでの期限を設けました。

この規制は、すべてのプロジェクトが平等に送電網にアクセスできるようにし、売電権の未使用期間を制限することで、真に実行可能なプロジェクトのみを残すことを目的としています。

この規制は一定の成果を上げており、売電権の取得を希望するプロジェクトの期限は大幅に短縮され、売電権を過剰に利用する傾向も徐々に見られなくなりました。

国民の電気代負担が増加する

固定価格買取制度に存在する問題のひとつに、電気料金の国民負担の問題があります。

これは電力会社が太陽光で発電した電気を買い取る際に、資金の一部を国民が負担しているためです。

この費用は再生可能エネルギー促進賦課金と呼ばれ、固定価格買取制度で再生可能エネルギーが売れれば売れるほど単価が上がります。その額、年間約9,000円。

このコストアップは国民全体に波及効果をもたらし、電気料金の値上げだけでなく、再生可能エネルギーのコストを支えるために増税も行われます。

ほかのいくつかの国でも同様の措置がとられ、再生可能エネルギーの恩恵を受けることができましたが、エネルギーコストが大幅に上昇し、一般消費者のエネルギー料金の上昇につながりました。

一方、固定価格買取制度で電力を販売していた事業者は、消費者の電気料金の上昇と追加課徴金が経済的負担となり、利益が後退しました。

このように、再生可能エネルギー促進賦課金は、電気を消費する人の経済的負担だけでなく、電気を売る事業者にも余分な負担を強いています。

その結果、固定価格買取制度によって再生可能エネルギーを供給する事業者が増えれば増えるほど、消費者の電気代や税金が増え、国民の負担が増えることになるでしょう。

固定価格買取制度の勘違いポイント

皆さんの中には固定価格買取制度についてよく理解していないことから、勘違いをされている方も多いのではないでしょうか。

ここからは固定価格買取制度の勘違いポイントについて、解説していきます。

買取価格は年々下がることはない

固定価格買取制度(FIT)に関して最も多い誤解は、設置した太陽光発電の買取価格が毎年減少するというものです。

この誤認は、買取価格が申請年度ごとに減少することと混同しているためと思われます。

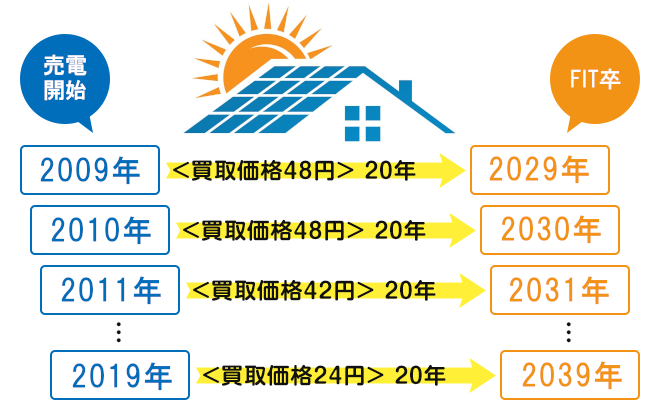

買取価格は申請した年の価格であり、10kW未満の住宅用は10年間、10kW以上の産業用は20年間固定されています。

買取価格はその期間内は変更されないため、太陽光発電設備の投資対効果の見込みを評価する上で重要な要素となるでしょう。

売電価格が下がったものの導入コストも下がっている

太陽光発電を導入するメリットが減っているのは、「買取価格が安くなっているからだ」と考えている人が多いようですが、これも明らかに間違っています。

というのも、買取価格が安くなっているのは、太陽光発電の設置費用が安くなっているためだからです。

2009年頃は、48円/kWhという高い買取価格が設定されていましたが、太陽光発電の設置コストも非常に高く、上のグラフのように5kWのシステムだと2009年の全国市場価格は約310万円と非常に高いものでした。

一方、設置費用の大幅な低下により、各社が設置工事を含めたパッケージを提供するようになり、消費者が太陽光発電を選択肢の一つとして検討しやすくなったのです。

こうしたパッケージを利用すれば、現在の相場では2020年度に5kWのシステムを平均123万円程度で購入することができるでしょう。

太陽光発電は現在、最も魅力的で費用対効果の高いエネルギー源の一つとなっています。太陽光発電がかつてないほど手頃な価格になっていることは、間違いありません。

固定価格買取制度は今後どうなる?

各電力会社は、FITによって20年間の電力購入義務を負っています。

では、20年の義務から解放された後も、電力会社は電力を購入し続けるのでしょうか。これを予測するのは、非常に難しいといえるでしょう。

2009年11月1日から、余剰電力買取制度が始まりました。

ここから20年の申請期間を経て、最初の卒FITホルダーが現れるのは2029年になることから、前例がないのです。

2019年6月12日、「太陽光発電の買取制度終了」のニュースが報じられました。

報道内容を簡単に説明すると、電力の買い取りが終了するということではなく、250kW以上の大規模発電システムについては買い取り価格を入札制にし、10kW以上250kW未満の発電システムについては、FITが有効であれば従来通り固定価格が適用されるということです。

FIT終了後も電力の買い取りは継続されるため、価格の安定性・信頼性を確保するために政府の補助金が必要になるとの見方が専門家の間では多いです。

固定価格買取制度の現在の買取価格

固定価格買取制度における買取価格は、年々変化をしています。

ここでは、現在の買取価格について家庭用太陽光発電と産業用太陽光発電の2つに分けて紹介していきます。

家庭用太陽光発電(10kW未満)

現在の家庭用太陽光発電の買取価格は、2020年時点で1kWhあたり21円となっています。

産業用太陽光発電(10kW以上)

現在の家庭用太陽光発電の買取価格は、2020年時点で1kWhあたり12~13円+税となっています。

固定価格買取制度と再エネ賦課金の関係

再生可能エネルギー発電促進賦課金は、再生可能エネルギーの固定価格買取制度に基づいて、電力会社が電気の使用量に応じて、電気料金の一部として電気使用者に課金するものです。

固定価格買取制度で買い取った再生可能エネルギー電気の買取費用は、広く電気の使用者から徴収される再生可能エネルギー賦課金でまかなわれます。

この賦課金は地球温暖化対策として、再生不可能なエネルギー源への依存を減らし、再生可能エネルギー源への転換を促すために設けられています。

再生可能エネルギー賦課金は電力会社だけでなく、さまざまな分野から徴収され、事業者ごとに異なる制度や水準が設定されています。

そして、再生可能エネルギーに自主的に切り替えた人には、政府からお金が還元される仕組みになっています。

固定価格買取制度に対する世間の声

FIT制度を通じて地球温暖化問題に対応しようとする試みには、メリットとデメリットの両方があり、それをめぐって多くの論争が起きています。

反対派の意見

この制度がかえって電力市場の競争を抑制しているとの指摘もあります。

固定価格買取制度は、特定の再生可能エネルギーからの買い取りを義務付けることで、電気料金の人為的な値上げにつながるというのが反対派の主張となっています。

賛成派の意見

一方、賛成派は、この制度は再生可能エネルギー源に重要な競争力を与え、この分野への投資を促し、再生可能エネルギー分野での雇用機会を創出するものだと主張しています。

電力会社からの「電気ご使用量のお知らせ」の明細を見ると、必ず「再生可能エネルギー賦課金」の文字があります。

これは京都議定書と地球温暖化防止への取り組みにおいて、FIT制度が果たしている重要な役割を示しています。

固定価格買取制度とSDGsの関係

SDGsは、2030年までに持続可能でより良い世界を実現するための国際目標で、17のゴールと各ゴール達成のための具体的な指標である169のターゲットからなり、すべての国連加盟国によって承認されています。

太陽光発電をはじめとする再生可能エネルギーの発電量を増やすことは、目標7「エネルギーをみんなにそしてクリーンに」、目標13「気候変動に具体的な対策を」に関連しています。

化石燃料への依存を大幅に減らすため、国連加盟国は太陽光などのクリーンな再生可能エネルギー技術への投資を増やす努力を積極的に行ってきました。

各国政府は、再生可能エネルギーを支援する企業や個人に対して補助金や税額控除を提供し、クリーンで再生可能なこれらのエネルギー源の開発と利用を促してきました。

このような取り組みにより、太陽光発電を利用する人の数は著しく増加し、蓄電システムなどの関連技術の進歩により、地球上の二酸化炭素排出量をさらに削減するための新たな可能性が生まれています。

また、太陽光や風力などの再生可能エネルギーは、石炭などの従来のエネルギー源に比べ、設置やメンテナンスに多くの人員を必要とするため、より多くの雇用機会を提供することができます。

これらの技術の進歩は、よりクリーンでより良いエネルギーをもたらし、国連が設定したSDGsの達成に大きく貢献することになります。

FIT(固定価格買取制度)とFIPの違い

皆さんの中には、「FIT」と「FTP」の違いについて知らないという人もいるのではないでしょうか。

ここからは、そんな2つの特徴について紹介していきます。

FITの特徴

FITとは、再生可能エネルギーで発電された電気を一定期間電力会社が一定価格で買い取ることを国が保証する制度です。

FIT制度の対象となる再生可能エネルギーは、太陽光発電、風力発電、水力発電、地熱発電、バイオマス発電の5つとなっています。

政府からの補助金とコスト削減が期待できるFIT制度は、発電に革命をもたらし、再生可能エネルギーへの移行を促進する触媒として機能するものと期待されています。

FIPの特徴

FIP制度では、再生可能エネルギー発電事業者はプレミアムを受け取ることができ、再生可能エネルギーへの投資意欲を高めることができます。

このインセンティブは、FIP制度による財政的な安全性と相まって魅力的であり、再生可能エネルギーの追求を促し、もちろん環境にも有益なものとなるのです。

また、FIP制度は、需給バランスによって変動する市場価格を意識しながら発電し、市場価格が高いときには蓄電池などを利用して電気を売ることで、収益を上げることができるメリットもあるでしょう。

固定価格買取制度には問題点もあるもののメリットが多い

固定価格買取制度には、接続保留問題などいくつかの問題がありましたが、現在では新たに採用された規制の実施や集中管理システムの形成により、これらの問題は徐々に改善されつつあります。

固定価格買取制度は国レベルで厳しく規制されており、制度変更前に売電した場合、買取期間や買取価格が遡及して変更されることはないため、突然終了する可能性は低いと思われます。

とはいえ、電気料金がどんどん安くなっているにもかかわらず、ソーラーパネルやインバーターなどの必要部品の購入・設置費用がネックとなり、経済的なメリットを享受しにくい人が多いのも事実です。

そのため、まだ比較的高い価格の恩恵を受けるには、できるだけ早く太陽光発電事業に参入するのが得策です。